2023.08.24

自然災害やシステム障害など緊急事態に対応するBCP(事業継続計画)を策定することは、事業停止や事業縮小など被害を最小限に抑えながら企業活動を続けるために必要な取り組みです。BCPを適切に定めておくことで、混乱が続く中でも早期復旧を果たすことが可能になります。

ただ、災害発生時に会社機能のうちどの部分を優先して回復させ、そのためにリソースをどの程度割り当てるべきなのかは、企業ごと、被害状況に応じて異なります。BCPを作るにしてもどのような計画をどの順番で組み立てるのか疑問に思うかもしれません。

この記事では、BCPを策定する目的や基礎知識、策定手順などを解説していきます。計画を作った後に正しく運用するためのポイントも紹介するのでぜひ参考にしてください。

目次

BCPを適切に策定するには、その目的を正しく押さえておくことが大切です。重要事業が停止してしまうおそれのある緊急事態に備える企業は増加しています。ここではBCPの意味と策定する目的に加え、策定状況も紹介していきます。

BCPは「Business Continuity Plan」の頭文字をとった略称で、日本語にすると事業継続計画となります。地震・台風・水害などの自然災害やテロ攻撃、感染症などの緊急事態が発生した場合の対応をまとめたものです。緊急事態が発生した際、事業資産の被害を最小限に抑え、迅速かつ効率的に企業の中核事業を復旧できることがBCP策定のメリットです。

BCPによる備えがなければ、不測の事態で製品やサービスの提供がストップしたり遅れたりすることによる経済的損失が拡大しかねません。顧客サポートも滞り、満足度や信頼性の低下につながるリスクもあります。いかなるときも企業が可能な限り円滑に事業を継続するために必要な方法やプロセスをまとめることが重要です。

BCPと似た言葉にBCM(Business Continuity Management)があります。BCMは事業継続マネジメントと呼ばれ、計画を意味するBCPとは厳密には意味が異なります。緊急時にBCPを機能させるために行う平常の管理プロセスがBCMであり、BCMを推進することで、危機発生時の復旧をよりスムーズに行うことができます。

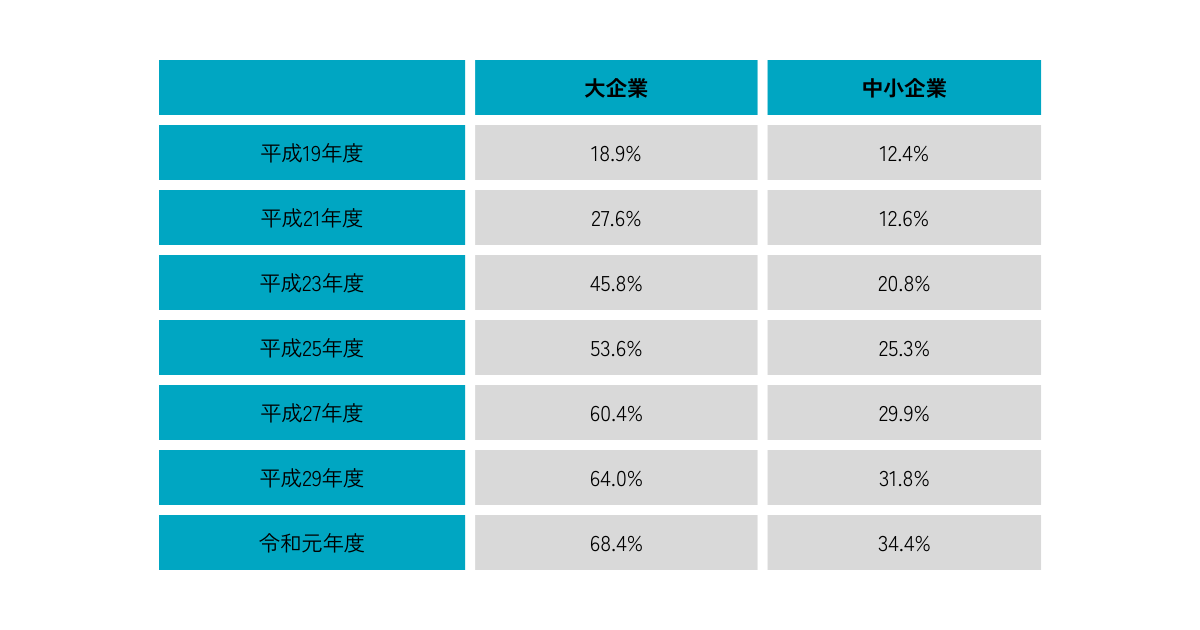

<BCP策定済み企業の推移>

【出典】令和元年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査(内閣府 防災担当)

国内企業のBCP策定状況を確認すると、大企業、中堅企業共に策定済みの企業が右肩上がりで増加していることがわかります。

内閣府の「令和元年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」によると、大企業で「策定済み」と回答した企業は令和元年度で68.4%に上り、直前の平成29年度調査より4.4ポイント増えました。中堅企業も2.6ポイント増の34.4%となりました。調査が開始された平成19年度に比べると、策定済みの企業の割合は約3倍に増加したことになります。

「策定中」と答えたのは大企業で15.0%、中堅企業で18.5%に上り、「策定済み」と合わせると大企業は83.4%、中堅企業は52.9%に達します。BCPの策定を「予定している」との回答も大企業で12.5%、中堅企業で22.3%あり、大企業、中堅企業ともにBCPに対する意識が高まっている状況です。東日本大震災をはじめとする相次ぐ自然災害に加え、新型コロナウイルス感染症の流行による緊急事態宣言などの影響があると考えられています。

BCPの策定手順は以下の5つのステップに分けることができます。

BCPの策定手順は以下の5つのステップに分けることができます。

以上の流れについて、1つずつ解説します。

BCPの策定を行う際、自社の事業についてあらためて整理・把握し、理解することが重要です。計画の策定には、自社の経営方針やBCPに対する基本方針、目的を明確にする作業が欠かせません。 事業を正しく理解することで、非常事態が起きた時のビジネスへの影響や中核事業が受ける被害を適切に分析、評価することができます。また、緊急事態の発生時、事業を継続する目的は次のようにさまざまなものが考えられます。

非常時に自社は何を目的にどう動くべきなのか。自社の事業を見つめ直すことで、災害が発生したときに取るべき行動が明確にイメージできるようになるでしょう。

BCP策定時に次に行うべきなのは、自社の中核事業を特定することです。災害などの緊急事態が発生した際に限られた経営資源で効率的に復旧を進めるには、優先順位を決めておくことが重要です。会社全体への影響度が大きく、優先的に対応するべき中核事業を特定する必要があります。

一般的に次のような基準が優先度の高い事業と言えるでしょう。

例えば大地震発生時に営業を続けるコンビニやスーパーは、被災店舗の売上に占めるシェアだけでなく、生活必需品などの商品を求める住民からの信頼感アップを通じたブランド力、企業価値の向上などが期待できます。 中核事業を特定し、それを復旧させなければならない目標時間(目標復旧時間=RTO)を決めておくことで、業務を続けるために必要となるリソース(人的資源や物資、資金など)も見えてきます。

緊急事態が発生した場合に備え、自然災害やシステム障害、事故、サイバー攻撃など想定されるリスク(被害)を踏まえ、平時のうちに事業継続のための事前対策を検討します。

中核事業が受ける損害の予想に当たっては、システムが被災して使えなくなったり、サプライチェーンが毀損したり、社員が出社できなくなったりするさまざまな状況を想定しながら対策を練ります。

事業が継続できなくなった場合に備え、災害対策の拠点となる場所、設備、人員、資金、通信方法などの代替策も検討しておきましょう。

例えばデータセンターが被災するケースでは、ネットワークを介してクラウドに保存しておいたバックアップデータを使って早期復旧を実現することも可能です。在宅勤務などのテレワークを平時から導入しておくことで、オフィスや工場などが被災した場合も事業継続が可能になります。納品書や請求書など紙の書類を電子化しておくことも有効です。バックオフィス業務については、平時からBPO事業者を利用することで、業務継続が困難になるリスクを軽減することができます。

なお、事前対策は「ソフトウェア対策」と「ハードウェア対策」の2つに大別できます。

ソフトウェア対策では、避難計画や従業員連絡リスト、社内での防災教育などがあり、ハードウェア対策では、施設の耐震化や地震で設備が転倒しないようにする固定作業、防災用具の準備などがあります。防災用具についてチェックリストを作成するなど抜け漏れがないように備えましょう。 目標復旧時間(RTO)を定めておくと速やかな事業再開につながる可能性が高まります。時間を決める際は、社内だけでなく物資などをやり取りする取引先と調整することも重要です。

想定されるリスクを洗い出した後は、緊急事態発生後の具体的な対策を決定していきます。この際、BCPの発動基準と発動時の体制を明確に設定するのが重要です。適切な初動対応で平時に策定したBCPを活かすには、計画を実行に移す基準を明らかにしておかなければなりません。

災害などが発生した場合、その規模や時間帯などによっては発動を知らせる手段が限られる可能性があります。だれでも発動したことを判断できる基準があれば、経営者も従業員も安全の確保ができたらすぐに事業継続と復旧に動けます。

例えば、中核事業の円滑な事業継続や復旧を妨げる、以下の状況が生じた場合に発動することが考えられます。

発動基準に達したときに構築する組織体制を整備しておくことも大切です。機能に応じたチーム分けをあらかじめ定めておきましょう。BCP発動時の機能としては、以下が考えられます。

策定したBCPに関連する情報は文書化し、従業員がいつでも確認できる形にしておきましょう。文書化は計画を緊急事態発生時に確実に実施するために重要であるとともに、平時から体制を整えておくために欠かせないものとなります。

文書化すべき主なものは以下の通りです。

※出典:中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」

文書化した内容は、定期的に見直して最新の情報に更新していくことが重要です。

策定したBCPは緊急事態発生時に正しく運用できなければ意味がありません。BCP策定後、正しく運用するポイントを次の2つに分けて解説します。

策定したBCPは緊急事態発生時に正しく運用できなければ意味がありません。BCP策定後、正しく運用するポイントを次の2つに分けて解説します。

BCPを正しく運用するポイントは、社内にBCPを定着させることです。そのための従業員教育が必須となります。教育や訓練を通じ、会社の文化として定着させることができれば、BCPは緊急時に有効に機能するでしょう。

従業員に行うべき教育としては、まずBCPを策定する理由を受け入れてもらうことです。社内マニュアルを整備するだけでなく、防災対策に関する意見交換をしてもらったり、勉強会を開いたりすることを検討してください。

さらに、防災や安全確保など災害時の対応について知識や技能を身に付けてもらう教育も重要です。心肺蘇生法など応急救護の受講、BCPに関連したセミナーへの参加などをサポートすることも効果があるでしょう。

運用テストや訓練を行うことも、BCPを正しく機能させるポイントです。実際に運用テストをしてみて無理がある設定はないか、内容に不足はないかを確認していきます。策定時点では完璧な計画の立案は難しいため、テストをしながら改善を行うのが良いでしょう。

訓練は定期的に行うことが望まれます。手法はさまざまですが、机上訓練や緊急時の通報テスト、代替施設への移動方法の確認、保存データを取り出す訓練などが考えられます。

自治体主催の防災訓練に積極的に参加することでも、社内の防災意識向上や他社との連携強化に役立つでしょう。

BCP策定は自然災害や火災・システム障害などの事故、感染症といった緊急事態に直面した際、早期復旧と事業継続を実現するためになくてはならない取り組みです。その意義を理解して適切な策定手順を踏み、平時から備えることが重要になります。

東日本大震災後の2013年に国が定めた「国土強靭化政策大綱」でもBCP策定を促進する重要性が指摘されており、当初は接触回避が重視された新型コロナウイルス禍でもBCPの社会的意義があらためて認識されました。

緊急事態は突然発生します。発生時の混乱や被害をいかに最小限に抑えるかは平時の取り組み次第と言えます。BCPを策定しても社内に教育を浸透させたり、テストや訓練で浸透を図ったりするには一定の時間が必要です。安心確保のためBCP策定を検討している場合は早期に着手することが大切です。

ディー・キュービック株式会社は、1979年に設立されたコンタクトセンター運営・DX化の専門企業です。多様化するコミュニケーション環境の中で、アナログとデジタルでの「対話」から豊かな「顧客体験」を共創する企業として、クライアントの付加価値創造を支援しています。

2024.05.09

2024.04.18

2024.04.11

サービスについてのお問い合わせに

つきましては、

下記よりお願いいたします。